キンケードはG線上でソプラノ・サックスを吹く。 大丈夫か?

(★注意・・・記事内容を誹謗中傷する者は立入禁止!)

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

明日レッスンがあるので、夕方から1時間ほど練習を始めました。

ラクールの22番と23番を吹いて感じたことは次の通り。

①指定テンポより遅くすれば、だいぶ仕上がってきた。

②D#とF#が混ざる運指で、右の手の甲がきしむ。

③強弱記号 p mp mf f この4種類が私には3種類しか吹き分けられない。

②についてなんですが、小指や薬指の動きが多いと右手がイライラしてくるのです(笑)。

甲側の腱が痛くなるような・・・。

F#は中指以外が上に上がってますが、あの状態が何度も繰り返されと甲が悲鳴を上げ出すのです。

そうなるとパソコンのキーボードを打つのもイヤになる始末。

タイトルの「右手小指のおもいで」は「重いで」であり、火遊びが過ぎて小指を噛まれたとかいう艶っぽい話ではありません (^◇^;)

さて③ですが私の強弱吹き分けは現在、 弱 普通 強 の3種類であります。

mp と mf はなんとなく合従連衡しております。

女っぽい男と男っぽい女が数人集まった控え室状態と申しますか (^^ゞ

mp のあとに mf がきた場合は、 弱→普通 か 普通→強 のいずれかで誤魔化しているわけです。

さて右手のイライラがなくなったら、再び練習開始の予定ですが、なかなか回復しない場合は発泡酒「金麦」をドーピングしてみるつもりです(笑)。

ラクールの22番と23番を吹いて感じたことは次の通り。

①指定テンポより遅くすれば、だいぶ仕上がってきた。

②D#とF#が混ざる運指で、右の手の甲がきしむ。

③強弱記号 p mp mf f この4種類が私には3種類しか吹き分けられない。

②についてなんですが、小指や薬指の動きが多いと右手がイライラしてくるのです(笑)。

甲側の腱が痛くなるような・・・。

F#は中指以外が上に上がってますが、あの状態が何度も繰り返されと甲が悲鳴を上げ出すのです。

そうなるとパソコンのキーボードを打つのもイヤになる始末。

タイトルの「右手小指のおもいで」は「重いで」であり、火遊びが過ぎて小指を噛まれたとかいう艶っぽい話ではありません (^◇^;)

さて③ですが私の強弱吹き分けは現在、 弱 普通 強 の3種類であります。

mp と mf はなんとなく合従連衡しております。

女っぽい男と男っぽい女が数人集まった控え室状態と申しますか (^^ゞ

mp のあとに mf がきた場合は、 弱→普通 か 普通→強 のいずれかで誤魔化しているわけです。

さて右手のイライラがなくなったら、再び練習開始の予定ですが、なかなか回復しない場合は発泡酒「金麦」をドーピングしてみるつもりです(笑)。

PR

先日、去年に続き2回目ですが、国○音学大楽サクソフォーン専攻生のコンサートに行ってきました。

去年、演奏の質の高さに度肝を抜かれ、このコンサートだけは必ず聴きに行こうと決めていたのです。

それに今年は教室の才媛「ミーちゃん」も音大1年生として初舞台を踏むことになっていますし・・・。

教室出身者としてはミーちゃんだけではなくもう一人3年の男子学生も出場するので、出来のいい子供を持った父兄の気分で隣町のホールに向かいました。

隣町は財政が豊かなのでビックリするような良い芸術劇場があるのです。

施設の一部がドラマ「のだめカンタービレ」のロケーション撮影で使われたくらいですから。

以下、施設案内より引用

「ウィーンホールは、音響性能を最重要視したシューボックススタイルのホールです。

残響時間を、空席時には2.16~2.67秒、満席時には1.8秒~2.2秒まで変化させることが可能です。

ゆるやかな勾配を持つ客席で、定員522名、室内楽などの演奏に最も適しています。

ヴァイオリンの微妙な音色が客席空間を満たし、パイプオルガンの荘厳な響きは全身の感覚を魅了します。

木質系の素材で統一された室内は暖かみがあり、それでいて確かな音を作り出す魅惑の空間です。」・・・原文ママ。

ここで聴くサックスの生音は素晴らしい!!

とにかく生音・・・マイクやアンプを通したサックスの音は、もう聴きたくないのです。

会場には私とマルカーさん、先生とマダム、ケニーNさんと彼女、テナーのK松さん夫婦、音大生の親族・・・教室関係者が固唾を呑んで要所要所に着席しています。

開演前の放送で「写真と録音と携帯電話」を禁止すると強くアナウンスされました。

ま当然ですね、正直なところは残念ですが(笑)。

指導者の方々のお考えはこうです(パンフレットから抜粋)。

「学外演奏会とは、日ごろ音楽大学の中で懸命に練習にいそしんできた専攻生達の腕試しの場だと思います。

燦然と輝くダイヤモンドも、カットされ研磨されていればこそ。

学生達はと言えば、まだ鈍く光る加工途中の原石のようなものかもしれません。

学生生活は常に神経を集中して様々な面をカットしたり、忍耐強く研磨する作業場のようなものでしょう。」

定刻になり演奏が始まりました。

出だしはラベル、ホルスト、ドビュッシーを題材に、カルテットや大人数(6~12)などで編成された音大生らしい演目からです。

まず音色が澄んでいて柔らかい、これだけで圧倒されます・・・素晴らしい!・・・・心に染みる。

これがダイヤモンドの音・・・・こうしてみると私の音は明らかに砂利だな、いやネコ砂か (^^ゞ

双眼鏡でチェックしてみると使用している楽器メーカーは「セルマー」が多いようですが、

彼らにかかったらどんな楽器でもいい音を出してしまうのだろうと想像させる技量を感じます。

そしてピアニシモからフォルテまで一糸乱れぬ調和・・・・20名を越えてそれが可能とは奇跡に近い。

音大生は素晴らしい・・・・私にその技量を半分ちょうだい(殴)。

去年のコンサートで、あのサックスをもう一度聴きたいと思っていた贔屓の学生さんが今年はいませんでした。

そう卒業していたのです・・・・やはりこの年代の1学年差は大きいので4年生の技量は圧巻です。

小休憩後にグローバーワシントンJr.の演奏で有名な「Winelight」とチックコリア「New Life」で、ムードが変わりました。

アレンジしているのは4年生ですね、この男子学生、ただモンじゃない!

音大生がジャズっぽくアレンジ・・・・というのはよくありますが、これは本物だ!

ジャズ志望の若者が、その成長過程でたまたま現役音大生だった・・・このパターンでしょ。

メタルのマッピを付けたソプラノでチックコリアのアドリブ・・・・彼はプロになるな間違いなく、それもジャズで。

そう予感させる演目もありました・・・・さすが国○音大。

ミーちゃん、いい音大に入学できてよかったね・・・でもちょっと表情硬いよ(笑)。

最後の演目は指導教官の指揮で専攻生全員による「カルメン組曲」です。

ここで超レアなサックス「コントラバス・サックス」が登場しました。

日本に2台しかないと噂される「コントラバス・サックス」・・・・バリトンの1オクターブ下がその音域らしいです。

これがそうか・・・・とにかくでかい。

女性の身長を優に超えているでしょうか。

奏者は180cm越えの長身男子学生でした・・・頑丈な鉄製のスタンドに設置された状態で吹くのですね。

確かにこれを体に吊り下げて吹けそうなのは、ハンマー投げの室伏選手くらいでしょうけど(笑)。

ベルの中に頭が入りそうですし、パッドの大きさが手のひら程もありますよ。

当然、コンサート終了後に写真撮影をいたしました(内緒)。

聴衆が退席し片付けが始まっている段階での写真撮影はOKでしょ・・・・でしょ?

今回登場したサックスは全部で7種類。

①ソプラニーノ E♭

②ソプラノ B♭

③アルト E♭

④テナー B♭

⑤バリトン E♭

⑥バス B♭

⑦コントラバス E♭

①⑥⑦をあまり聴く機会はないでしょう、皆さん、特に⑦は。

⑥⑦の音を聴いてみると、「⑤バリトンサックス」の魅力が俄然輝いてきます。

⑤は私が思っていたよりも遥かに表現豊かなサックスなんですね。

今まではベース音担当の無骨なイメージが主でしたが、これはヨーヨーマのチェロに匹敵するファンタスティックな楽器だと再認識いたしました。

今回ミーちゃんが「⑤バリトンサックス」を、3年生が「⑥バスサックス」を担当してました。

普段彼らの演奏する「③アルトサックス」の素晴らしさは知っていましたが、⑤⑥も素晴らしかった。

このコンサートを成功させるために音大生たちは、夏休みを練習に費やしたのでしょうね。

沖縄に行って日焼けしているような子はいませんでした(笑)。

お疲れ様 音大生、素晴らしかった。 大成功でしたよ(パチパチ)。

去年、演奏の質の高さに度肝を抜かれ、このコンサートだけは必ず聴きに行こうと決めていたのです。

それに今年は教室の才媛「ミーちゃん」も音大1年生として初舞台を踏むことになっていますし・・・。

教室出身者としてはミーちゃんだけではなくもう一人3年の男子学生も出場するので、出来のいい子供を持った父兄の気分で隣町のホールに向かいました。

隣町は財政が豊かなのでビックリするような良い芸術劇場があるのです。

施設の一部がドラマ「のだめカンタービレ」のロケーション撮影で使われたくらいですから。

以下、施設案内より引用

「ウィーンホールは、音響性能を最重要視したシューボックススタイルのホールです。

残響時間を、空席時には2.16~2.67秒、満席時には1.8秒~2.2秒まで変化させることが可能です。

ゆるやかな勾配を持つ客席で、定員522名、室内楽などの演奏に最も適しています。

ヴァイオリンの微妙な音色が客席空間を満たし、パイプオルガンの荘厳な響きは全身の感覚を魅了します。

木質系の素材で統一された室内は暖かみがあり、それでいて確かな音を作り出す魅惑の空間です。」・・・原文ママ。

ここで聴くサックスの生音は素晴らしい!!

とにかく生音・・・マイクやアンプを通したサックスの音は、もう聴きたくないのです。

会場には私とマルカーさん、先生とマダム、ケニーNさんと彼女、テナーのK松さん夫婦、音大生の親族・・・教室関係者が固唾を呑んで要所要所に着席しています。

開演前の放送で「写真と録音と携帯電話」を禁止すると強くアナウンスされました。

ま当然ですね、正直なところは残念ですが(笑)。

指導者の方々のお考えはこうです(パンフレットから抜粋)。

「学外演奏会とは、日ごろ音楽大学の中で懸命に練習にいそしんできた専攻生達の腕試しの場だと思います。

燦然と輝くダイヤモンドも、カットされ研磨されていればこそ。

学生達はと言えば、まだ鈍く光る加工途中の原石のようなものかもしれません。

学生生活は常に神経を集中して様々な面をカットしたり、忍耐強く研磨する作業場のようなものでしょう。」

定刻になり演奏が始まりました。

出だしはラベル、ホルスト、ドビュッシーを題材に、カルテットや大人数(6~12)などで編成された音大生らしい演目からです。

まず音色が澄んでいて柔らかい、これだけで圧倒されます・・・素晴らしい!・・・・心に染みる。

これがダイヤモンドの音・・・・こうしてみると私の音は明らかに砂利だな、いやネコ砂か (^^ゞ

双眼鏡でチェックしてみると使用している楽器メーカーは「セルマー」が多いようですが、

彼らにかかったらどんな楽器でもいい音を出してしまうのだろうと想像させる技量を感じます。

そしてピアニシモからフォルテまで一糸乱れぬ調和・・・・20名を越えてそれが可能とは奇跡に近い。

音大生は素晴らしい・・・・私にその技量を半分ちょうだい(殴)。

去年のコンサートで、あのサックスをもう一度聴きたいと思っていた贔屓の学生さんが今年はいませんでした。

そう卒業していたのです・・・・やはりこの年代の1学年差は大きいので4年生の技量は圧巻です。

小休憩後にグローバーワシントンJr.の演奏で有名な「Winelight」とチックコリア「New Life」で、ムードが変わりました。

アレンジしているのは4年生ですね、この男子学生、ただモンじゃない!

音大生がジャズっぽくアレンジ・・・・というのはよくありますが、これは本物だ!

ジャズ志望の若者が、その成長過程でたまたま現役音大生だった・・・このパターンでしょ。

メタルのマッピを付けたソプラノでチックコリアのアドリブ・・・・彼はプロになるな間違いなく、それもジャズで。

そう予感させる演目もありました・・・・さすが国○音大。

ミーちゃん、いい音大に入学できてよかったね・・・でもちょっと表情硬いよ(笑)。

最後の演目は指導教官の指揮で専攻生全員による「カルメン組曲」です。

ここで超レアなサックス「コントラバス・サックス」が登場しました。

日本に2台しかないと噂される「コントラバス・サックス」・・・・バリトンの1オクターブ下がその音域らしいです。

これがそうか・・・・とにかくでかい。

女性の身長を優に超えているでしょうか。

奏者は180cm越えの長身男子学生でした・・・頑丈な鉄製のスタンドに設置された状態で吹くのですね。

確かにこれを体に吊り下げて吹けそうなのは、ハンマー投げの室伏選手くらいでしょうけど(笑)。

ベルの中に頭が入りそうですし、パッドの大きさが手のひら程もありますよ。

当然、コンサート終了後に写真撮影をいたしました(内緒)。

聴衆が退席し片付けが始まっている段階での写真撮影はOKでしょ・・・・でしょ?

今回登場したサックスは全部で7種類。

①ソプラニーノ E♭

②ソプラノ B♭

③アルト E♭

④テナー B♭

⑤バリトン E♭

⑥バス B♭

⑦コントラバス E♭

①⑥⑦をあまり聴く機会はないでしょう、皆さん、特に⑦は。

⑥⑦の音を聴いてみると、「⑤バリトンサックス」の魅力が俄然輝いてきます。

⑤は私が思っていたよりも遥かに表現豊かなサックスなんですね。

今まではベース音担当の無骨なイメージが主でしたが、これはヨーヨーマのチェロに匹敵するファンタスティックな楽器だと再認識いたしました。

今回ミーちゃんが「⑤バリトンサックス」を、3年生が「⑥バスサックス」を担当してました。

普段彼らの演奏する「③アルトサックス」の素晴らしさは知っていましたが、⑤⑥も素晴らしかった。

このコンサートを成功させるために音大生たちは、夏休みを練習に費やしたのでしょうね。

沖縄に行って日焼けしているような子はいませんでした(笑)。

お疲れ様 音大生、素晴らしかった。 大成功でしたよ(パチパチ)。

昔は9月も10日を過ぎたら秋の気配と涼しさが訪れるものと相場は決まってました。

ところが最近は未だに夏が腰を据えているじゃありませんか。

それに夕方になると蚊が飛んできて、私の血を吸いに来やがる。

私はヘリポート付きのガソリン・スタンドじゃないんだが・・・百歩譲って吸ってもいいから痒くするのはやめてくれ(笑)。

さて先週紹介して反響の多かった教則本「EXECICES MECHANIQUES」・・・通称「ボク運指!」の中身をお知らせいたします。

ご覧の通り、押さえづらい運指のオンパレードです。

試しに吹いてくれた先生でさえ「気持ち悪いですね」とボヤクくらい指がイヤらしいそうです。

メロディーとしては考えられていないので、聴いてると背中が痒くなりますが蚊のせいではありません。

話の種に1巻2巻を通販で購入することにしました(教本ヲタクと呼んでよし)。

届いたらまたブログにて報告いたしましょう。

ではレッスンは例によってラクール22番からスタート。

家では回っていた指が先生の前で力を出せず予選失格・・・世界陸上の日本選手のマネをしなくても良さそうなもんですが (^^ゞ

次はラクール23番。

これも指が回らずテンポも不整脈を患ってます。

両者ともまだまだダメ・・・・下手くそ、キンケード!

ということで来週以降に持ち越しました。

次は楽しみなソプラノ・デュエットです。

曲は魔女の宅急便から「海の見える街」。

ビブラートを練習してきましたので、本日から入れてみました。

まだぎこちないですけど、まずまずでしょうか。

この曲は交互に吹く掛け合いがあり楽しいですし、例によってハモると気持ちエエなー。

フェルマータでメロディーを溜めた先生が、楽器で次の出だしを合図してくれます・・・ソプラノのベルをクルッと振る感じで。

かっちょええー、アンサンブルみたいじゃん(実際そうなんですが)。

しかしせっかく合図をいただいたのにタイミングが狂ってずっこける私・・・まだまだじゃのうキンケード。

一通りレッスンを終えて楽器を手入れし始めたとき、先生から衝撃の案内が炸裂しました。

「9月28日にピアノ中心の小発表会があるんですが、この曲で出ましょうか」

ぎょぎょ、ぎょえっ・・・7月に「見上げスター」やったばっかりですよ、またやんの?

「今回は少人数でホールでやります。 サックスは少ないでしょう」

「あと20日しかないですよ」と私。

「20日もあるじゃないですか」と先生。

うーん見解の相違というだけじゃ説明しきれない齟齬に愕然とする私。

どうする? キンケード。

うわの空でケースを右手に持ち、2,3歩あるきだした私に先生の声が・・・。

「ケースのフック大丈夫ですか?」

やべっ、閉め忘れていました・・・・このまま歩いていたらガシャーンでしたね。

この一事をもってして、私がまだ動揺を引きずっていたことがお分かりいただけると思います。

家に帰って早速練習開始だ、キンケード!

ところが最近は未だに夏が腰を据えているじゃありませんか。

それに夕方になると蚊が飛んできて、私の血を吸いに来やがる。

私はヘリポート付きのガソリン・スタンドじゃないんだが・・・百歩譲って吸ってもいいから痒くするのはやめてくれ(笑)。

さて先週紹介して反響の多かった教則本「EXECICES MECHANIQUES」・・・通称「ボク運指!」の中身をお知らせいたします。

ご覧の通り、押さえづらい運指のオンパレードです。

試しに吹いてくれた先生でさえ「気持ち悪いですね」とボヤクくらい指がイヤらしいそうです。

メロディーとしては考えられていないので、聴いてると背中が痒くなりますが蚊のせいではありません。

話の種に1巻2巻を通販で購入することにしました(教本ヲタクと呼んでよし)。

届いたらまたブログにて報告いたしましょう。

ではレッスンは例によってラクール22番からスタート。

家では回っていた指が先生の前で力を出せず予選失格・・・世界陸上の日本選手のマネをしなくても良さそうなもんですが (^^ゞ

次はラクール23番。

これも指が回らずテンポも不整脈を患ってます。

両者ともまだまだダメ・・・・下手くそ、キンケード!

ということで来週以降に持ち越しました。

次は楽しみなソプラノ・デュエットです。

曲は魔女の宅急便から「海の見える街」。

ビブラートを練習してきましたので、本日から入れてみました。

まだぎこちないですけど、まずまずでしょうか。

この曲は交互に吹く掛け合いがあり楽しいですし、例によってハモると気持ちエエなー。

フェルマータでメロディーを溜めた先生が、楽器で次の出だしを合図してくれます・・・ソプラノのベルをクルッと振る感じで。

かっちょええー、アンサンブルみたいじゃん(実際そうなんですが)。

しかしせっかく合図をいただいたのにタイミングが狂ってずっこける私・・・まだまだじゃのうキンケード。

一通りレッスンを終えて楽器を手入れし始めたとき、先生から衝撃の案内が炸裂しました。

「9月28日にピアノ中心の小発表会があるんですが、この曲で出ましょうか」

ぎょぎょ、ぎょえっ・・・7月に「見上げスター」やったばっかりですよ、またやんの?

「今回は少人数でホールでやります。 サックスは少ないでしょう」

「あと20日しかないですよ」と私。

「20日もあるじゃないですか」と先生。

うーん見解の相違というだけじゃ説明しきれない齟齬に愕然とする私。

どうする? キンケード。

うわの空でケースを右手に持ち、2,3歩あるきだした私に先生の声が・・・。

「ケースのフック大丈夫ですか?」

やべっ、閉め忘れていました・・・・このまま歩いていたらガシャーンでしたね。

この一事をもってして、私がまだ動揺を引きずっていたことがお分かりいただけると思います。

家に帰って早速練習開始だ、キンケード!

明日のレッスンに向けて練習中です。

リードがへたってきたので数枚廃棄し、新品のリードをおろして養生・選別も始めました。

思えば始めた頃は、「へたったリード」ってどんな風なの???てなもんでしたね (^^ゞ

「へたったかへたってないか」という問いは、「有理数と無理数はどちらが多いか」と質問されるのと同じくらい難問でした(笑)。

現在のリードのへたり基準は、下記で即決!

①他のリードよりLow-G 以下の音が裏返りやすくなったもの。

②タンギングで息圧がかかっているとき、マッピ先端がペトと貼りつき塞がる感じがあるもの。

最近、私の定番リード「リコ グラ・コン3」がへたりやすいのです。

うむ、この表現は正確ではないですね、少し弱く感じらるようになったのです。

以前はちょうどいいと思ったリードが軒並み柔らかく思えてくる・・・。

長く使ったものは当然として、削り調整量の多めだったリードはへたり候補生が多いです。

これは体調も関係してまして、元気な日にはOKだったリードが本日はキツイなんてこともありますよね。

しかし、この傾向はそのような短期的なものではなく、ここ2週間くらい続いております。

それではグラ・コン3以外のリードで確認してみよう・・・ということで「JAVA 3」「トラディショナル(青箱) 3」の新品と比較してみました。

まだ私は3.5のリードを1枚も持ってません・・・そろそろ揃えておかなくては・・・。

そもそもマッピはS90-170とオープニングが狭いので、それに合うリードは3.5が標準と言われてますし。

JAVA3とグラ・コン3は同程度か、気持ち前者が柔らかいかな。

音に聞こえし「青箱3」は「グラ・コン3」より少し堅め・・・これがジャストフィット。

JAVA3 ≦ グラ・コン3 < 青箱3

とうことで青箱3に定番リードをシフトしていくことに決定。

青箱は鳴りが明るいといいますか、「ビーン」と先端だけ振動しすぎる感じがあまり好きではありませんが、今は仕方ないですね。

近い将来には「青箱3」から「グラ・コン3.5」にシフトしたいところです。

グラ・コンの粘るような感触が好みなので。

ですが、その上の「青箱3.5」なんか使うのは御免ですね(笑)。

あの誤解のないように申し添えておきますが、私はリードが闇雲に堅けりゃ上手いなどと思っている立派な人達とは違いますから・・・。

キンケード家の日めくりカレンダーには「低音が裏返らない程度に柔らかいリードが好き」と書いてあります(笑)。

ところで練習かたがたリード調整をしておりますと、ちょっとした裏技を発見しました。

とは言っても既に気づいてやっている方も多いかもしれませんが・・。

①どうも鳴りに張りがなく、スカスカとした繊維の粗さを感じるリード。

②リード製作時、工作機械の切れ味が悪いのか、リード切断加工面が荒れているリード。

③捨てようか残そうか迷っているリード。

上記のようなリードにお困りのあなたに朗報です・・・ドモホル○リンクル無料サンプル進呈・・・じゃなくて (^^ゞ。

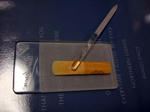

写真のように硬い丸棒の球面部を、リード加工面に擦りつけるのです。

リード先端部では注意して一方向に擦ってください。

先端以外は強めに擦ってリードの繊維を潰していくように擦って下さい。

下に置く平板は硬くて平面性の高いものに限ります(ガラス板等)。

ガサつき荒れていたリードは表面に光沢さえ出てまいります。

こうすると鳴り具合が多少向上します。

堅めに感じていたリードさえも、改善することがあります。

これまでリード調整というと、削ったり先端をカッターで切ったりという作業がメインでしたが、表面の繊維を潰すだけで削ったりはしません。

強く潰すのでリードが反るのではないかと心配ではありませんか?

擦った直後は反っているようにも見えるのですが(笑)、錯覚のようでして問題はありません。

気になる方は、指でなでつけクセを取ってください。

今の所、それにともなう弊害は確認できておりませんが、あくまでも自己責任でお願いします。

間違っても「キンケード、リード代返せ!」なんて言わないでちょ(笑)。

リードがへたってきたので数枚廃棄し、新品のリードをおろして養生・選別も始めました。

思えば始めた頃は、「へたったリード」ってどんな風なの???てなもんでしたね (^^ゞ

「へたったかへたってないか」という問いは、「有理数と無理数はどちらが多いか」と質問されるのと同じくらい難問でした(笑)。

現在のリードのへたり基準は、下記で即決!

①他のリードよりLow-G 以下の音が裏返りやすくなったもの。

②タンギングで息圧がかかっているとき、マッピ先端がペトと貼りつき塞がる感じがあるもの。

最近、私の定番リード「リコ グラ・コン3」がへたりやすいのです。

うむ、この表現は正確ではないですね、少し弱く感じらるようになったのです。

以前はちょうどいいと思ったリードが軒並み柔らかく思えてくる・・・。

長く使ったものは当然として、削り調整量の多めだったリードはへたり候補生が多いです。

これは体調も関係してまして、元気な日にはOKだったリードが本日はキツイなんてこともありますよね。

しかし、この傾向はそのような短期的なものではなく、ここ2週間くらい続いております。

それではグラ・コン3以外のリードで確認してみよう・・・ということで「JAVA 3」「トラディショナル(青箱) 3」の新品と比較してみました。

まだ私は3.5のリードを1枚も持ってません・・・そろそろ揃えておかなくては・・・。

そもそもマッピはS90-170とオープニングが狭いので、それに合うリードは3.5が標準と言われてますし。

JAVA3とグラ・コン3は同程度か、気持ち前者が柔らかいかな。

音に聞こえし「青箱3」は「グラ・コン3」より少し堅め・・・これがジャストフィット。

JAVA3 ≦ グラ・コン3 < 青箱3

とうことで青箱3に定番リードをシフトしていくことに決定。

青箱は鳴りが明るいといいますか、「ビーン」と先端だけ振動しすぎる感じがあまり好きではありませんが、今は仕方ないですね。

近い将来には「青箱3」から「グラ・コン3.5」にシフトしたいところです。

グラ・コンの粘るような感触が好みなので。

ですが、その上の「青箱3.5」なんか使うのは御免ですね(笑)。

あの誤解のないように申し添えておきますが、私はリードが闇雲に堅けりゃ上手いなどと思っている立派な人達とは違いますから・・・。

キンケード家の日めくりカレンダーには「低音が裏返らない程度に柔らかいリードが好き」と書いてあります(笑)。

ところで練習かたがたリード調整をしておりますと、ちょっとした裏技を発見しました。

とは言っても既に気づいてやっている方も多いかもしれませんが・・。

①どうも鳴りに張りがなく、スカスカとした繊維の粗さを感じるリード。

②リード製作時、工作機械の切れ味が悪いのか、リード切断加工面が荒れているリード。

③捨てようか残そうか迷っているリード。

上記のようなリードにお困りのあなたに朗報です・・・ドモホル○リンクル無料サンプル進呈・・・じゃなくて (^^ゞ。

写真のように硬い丸棒の球面部を、リード加工面に擦りつけるのです。

リード先端部では注意して一方向に擦ってください。

先端以外は強めに擦ってリードの繊維を潰していくように擦って下さい。

下に置く平板は硬くて平面性の高いものに限ります(ガラス板等)。

ガサつき荒れていたリードは表面に光沢さえ出てまいります。

こうすると鳴り具合が多少向上します。

堅めに感じていたリードさえも、改善することがあります。

これまでリード調整というと、削ったり先端をカッターで切ったりという作業がメインでしたが、表面の繊維を潰すだけで削ったりはしません。

強く潰すのでリードが反るのではないかと心配ではありませんか?

擦った直後は反っているようにも見えるのですが(笑)、錯覚のようでして問題はありません。

気になる方は、指でなでつけクセを取ってください。

今の所、それにともなう弊害は確認できておりませんが、あくまでも自己責任でお願いします。

間違っても「キンケード、リード代返せ!」なんて言わないでちょ(笑)。

須川さんの「うまくなろう!サクソフォーン」によると、P48にこう書いてあります。

①ラクール50のエチュード

②クローゼ25の運指練習

「これを並行してしっかり練習していけば、みるみる上達していく自分にうれしくなりますよ。

①で音楽性、②でテクニックを磨けば、たいていの曲はこなせる準備ができたことになります」

これは非常に魅力的な文言でして、当時私の脳内無神経細胞が多数決でこれに従いました。

ですが①と②をレッスンで同じようにクリアしていこうとした私の計画は「分をわきまえろ」の忠言とともに瓦解したのです(笑)。

①はレッスンに採用するには過不足のない教本でありましょう、異議はありません。

問題は②です。

これは私のような初心者がレッスンのたびにチェックしてもらって先生のOKをいただけるような春風駘蕩とした教本ではなかったのです。

毎日練習してもチビッとしか上達せず、それはまるで自分にいくらまで貢げるかで男を判断するウォータービジネス女性の評価のようでした(笑)。

サラリーマンが爪に火をともすように工面した練習時間が、紙オムツの吸水材にチューチュー吸われるがごとく消費されるのはツライですよ。

②クローゼで先生のオマケ合格をいただくまでに、1番に4ヶ月、2番に3.5ヶ月かかった時点で、私の堪忍袋の緒がブチ切れました。

元々あちこちツギハギだらけの堪忍袋ではありましたが・・・。

俺は4ヶ月もチマチマ同じエチュードをやるような辛抱強い男じゃねーーーー、この魂の叫びは「第一次ソプラノ危機」と言われて、某局「そのとき歴○は動いた」でも取り上げられたほどです(再放送なし)。

そんなわけで現在は①ラクールのエチュード中心にレッスンを受けるにいたっております。

①ラクールで音楽性を磨く・・・イチャモンをつけるわけではありませんが、20番を過ぎたあたりから音楽性のみならず、テクニック(フィンガリング)も要求しているではありませんか。

ラクールで音楽性だけではなくテクニックも上達させる必要が出てきました。・・・はい、これをnot only,but also を使って英訳しなさい(笑)。

つまらない冗談はともかく、テクニック面の技量不足がボトルネックとなっているのが白日の下にさらされてきたのです。

う~ん、どうしたものか・・・。

そんなある日、「こんなのもありますよ」と先生に見せてもらった教本がこれです。

「EXECICES MECHANIQUES」というタイトルで3巻まであります。

タイトルからしてダイレクトに「ボク運指!」とアピールしてるじゃないですか。

1巻の中を見ると、2音を交互にひたすら吹くような内容ですね・・・それも短い、1~3小節単位。

こういうマゾ的な練習が好きという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

じつは私もコツコツ基本練習というのは、嫌いじゃありません。

ちょっとやってみるかな・・・なんて思ってます。

サックス奏者の体を作るために必要な蛋白源としてクローゼを「牛肉」に例えるなら、この教本は大豆ペプチドかアミノ酸ぽくありませんか?

「牛肉」では消化不良を起こしたが、タンパク質が細分化されたペプチドやアミノ酸なら、胃腸の弱い私でも消化吸収できるのではないでしょうか(例によって妄想出現)。

このブログをご覧になっている方で、この教本をお持ちの方、実際に試された方がいらっしゃれば、感想をお聞かせ下さい。

いらっしゃらなければ次回のレッスンで先生と相談の上、私が試してみるかもしれません。

それはそれでブログのネタとして興味深いですよね。

①ラクール50のエチュード

②クローゼ25の運指練習

「これを並行してしっかり練習していけば、みるみる上達していく自分にうれしくなりますよ。

①で音楽性、②でテクニックを磨けば、たいていの曲はこなせる準備ができたことになります」

これは非常に魅力的な文言でして、当時私の脳内無神経細胞が多数決でこれに従いました。

ですが①と②をレッスンで同じようにクリアしていこうとした私の計画は「分をわきまえろ」の忠言とともに瓦解したのです(笑)。

①はレッスンに採用するには過不足のない教本でありましょう、異議はありません。

問題は②です。

これは私のような初心者がレッスンのたびにチェックしてもらって先生のOKをいただけるような春風駘蕩とした教本ではなかったのです。

毎日練習してもチビッとしか上達せず、それはまるで自分にいくらまで貢げるかで男を判断するウォータービジネス女性の評価のようでした(笑)。

サラリーマンが爪に火をともすように工面した練習時間が、紙オムツの吸水材にチューチュー吸われるがごとく消費されるのはツライですよ。

②クローゼで先生のオマケ合格をいただくまでに、1番に4ヶ月、2番に3.5ヶ月かかった時点で、私の堪忍袋の緒がブチ切れました。

元々あちこちツギハギだらけの堪忍袋ではありましたが・・・。

俺は4ヶ月もチマチマ同じエチュードをやるような辛抱強い男じゃねーーーー、この魂の叫びは「第一次ソプラノ危機」と言われて、某局「そのとき歴○は動いた」でも取り上げられたほどです(再放送なし)。

そんなわけで現在は①ラクールのエチュード中心にレッスンを受けるにいたっております。

①ラクールで音楽性を磨く・・・イチャモンをつけるわけではありませんが、20番を過ぎたあたりから音楽性のみならず、テクニック(フィンガリング)も要求しているではありませんか。

ラクールで音楽性だけではなくテクニックも上達させる必要が出てきました。・・・はい、これをnot only,but also を使って英訳しなさい(笑)。

つまらない冗談はともかく、テクニック面の技量不足がボトルネックとなっているのが白日の下にさらされてきたのです。

う~ん、どうしたものか・・・。

そんなある日、「こんなのもありますよ」と先生に見せてもらった教本がこれです。

「EXECICES MECHANIQUES」というタイトルで3巻まであります。

タイトルからしてダイレクトに「ボク運指!」とアピールしてるじゃないですか。

1巻の中を見ると、2音を交互にひたすら吹くような内容ですね・・・それも短い、1~3小節単位。

こういうマゾ的な練習が好きという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

じつは私もコツコツ基本練習というのは、嫌いじゃありません。

ちょっとやってみるかな・・・なんて思ってます。

サックス奏者の体を作るために必要な蛋白源としてクローゼを「牛肉」に例えるなら、この教本は大豆ペプチドかアミノ酸ぽくありませんか?

「牛肉」では消化不良を起こしたが、タンパク質が細分化されたペプチドやアミノ酸なら、胃腸の弱い私でも消化吸収できるのではないでしょうか(例によって妄想出現)。

このブログをご覧になっている方で、この教本をお持ちの方、実際に試された方がいらっしゃれば、感想をお聞かせ下さい。

いらっしゃらなければ次回のレッスンで先生と相談の上、私が試してみるかもしれません。

それはそれでブログのネタとして興味深いですよね。